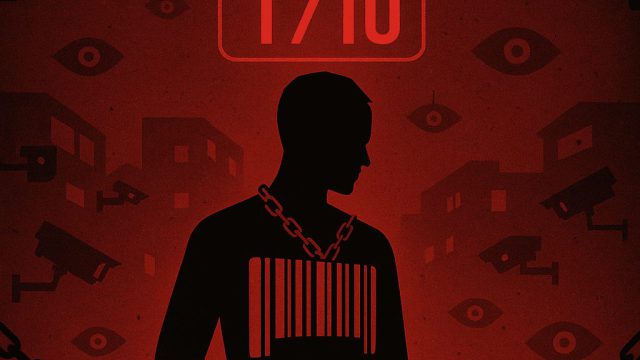

Depuis plusieurs années, le concept de crédit social alimente les débats politiques et sociétaux. Si certains le présentent comme un outil de discipline sociale ou de lutte contre la fraude, beaucoup redoutent qu’il devienne une machine de surveillance massive et de contrôle des comportements individuels.

En Europe, une telle mesure se heurterait immédiatement à de nombreuses barrières juridiques. Les textes européens et internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme, garantissent des libertés fondamentales incompatibles avec un tel dispositif. Cet article propose une analyse complète des raisons pour lesquelles un crédit social serait illégal en Europe, et détaille les lois qui protègent déjà les citoyens.

Qu’est-ce que le crédit social et pourquoi suscite-t-il des inquiétudes ?

Le crédit social repose sur l’idée d’attribuer une note ou un score à chaque citoyen en fonction de son comportement, de sa consommation, de son respect des lois et même de ses opinions.

Fonctionnement théorique d’un crédit social

Collecte massive de données personnelles via les administrations, les banques, les réseaux sociaux et les objets connectés.

Attribution d’un score en fonction de critères prédéfinis (paiement des impôts, respect du code de la route, comportements en ligne).

Sanctions ou récompenses en fonction du score : accès facilité à certains services, restrictions pour les « mauvais citoyens ».

Les principales critiques

Atteinte à la vie privée : surveillance constante et intrusive.

Discrimination : inégalités artificielles entre citoyens.

Contrôle social : limitation de la liberté d’expression et d’opinion.

Incompatibilité avec les valeurs démocratiques.

Les textes européens qui interdisent un crédit social imposé

Un crédit social généralisé en Europe entrerait en contradiction avec plusieurs textes fondamentaux.

1. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Cette charte, juridiquement contraignante depuis 2009, établit les droits fondamentaux des citoyens européens. Plusieurs articles seraient violés par un crédit social :

Article 1 : Dignité humaine – La surveillance et la notation des citoyens portent atteinte à la dignité.

Article 6 : Liberté – Le contrôle constant réduit la liberté individuelle.

Article 7 : Respect de la vie privée et familiale – Toute surveillance numérique massive viole ce droit.

Article 8 : Protection des données personnelles – Collecter et analyser toutes les données pour établir un score est contraire à cet article.

Article 21 : Non-discrimination – Un crédit social crée une hiérarchie artificielle entre citoyens.

2. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Entré en application en 2018, le RGPD encadre strictement le traitement des données personnelles. Or, un crédit social suppose :

une collecte systématique de données sensibles,

un traitement massif et automatisé,

une absence de consentement réel des citoyens.

Ces pratiques violent directement plusieurs principes du RGPD, notamment la limitation des finalités et la minimisation des données.

3. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

Ratifiée par tous les États membres du Conseil de l’Europe, elle constitue un pilier de la protection des droits humains.

Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale – Incompatible avec une surveillance de masse.

Article 10 : Liberté d’expression – Les citoyens pourraient s’autocensurer par peur de perdre des points.

Article 14 : Interdiction de discrimination – Un crédit social aboutirait à une société inégalitaire.

4. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU)

Ce traité, ratifié par la plupart des États européens, garantit :

la protection contre la surveillance arbitraire,

le droit à la vie privée,

la liberté d’expression et de pensée.

Un crédit social imposé serait une violation flagrante de ce pacte international.

Pourquoi le crédit social est incompatible avec l’Europe

Atteinte aux libertés fondamentales

La liberté de pensée, d’expression et d’association serait fortement restreinte. Les citoyens craindraient de critiquer les autorités ou de défendre des opinions minoritaires.

Discrimination numérique

Un crédit social crée une hiérarchie artificielle entre les individus. Ceux qui auraient une « bonne note » profiteraient d’avantages, tandis que les autres subiraient des sanctions.

Surveillance généralisée

La mise en place d’un tel système nécessiterait un contrôle permanent des comportements, ce qui est contraire aux valeurs démocratiques européennes.

Illégalité juridique

Tous les instruments européens (Charte des droits fondamentaux, RGPD, CEDH) s’y opposent déjà.

Quels garde-fous pour empêcher un tel système ?

Même si un gouvernement tentait d’instaurer un crédit social, plusieurs mécanismes juridiques et institutionnels permettraient de le bloquer.

Les juridictions nationales

Tout citoyen pourrait saisir les tribunaux administratifs et constitutionnels de son pays pour dénoncer une violation des droits fondamentaux.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

La CJUE peut annuler toute législation nationale contraire aux traités européens et à la Charte des droits fondamentaux.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Les citoyens pourraient saisir la CEDH pour dénoncer des violations de la vie privée, de la liberté d’expression et de l’égalité.

Les associations et ONG

De nombreuses organisations de défense des droits numériques (comme La Quadrature du Net, Privacy International, ou encore Amnesty International) se mobiliseraient pour contester un tel dispositif.

Le rôle de la société civile face au risque de crédit social

Les textes juridiques ne suffisent pas : la vigilance citoyenne est essentielle.

Sensibilisation du public : informer sur les dangers d’un crédit social.

Mobilisation collective : pétitions, manifestations, actions en justice.

Pression sur les institutions : exiger des garanties de la part de l’Union européenne pour empêcher toute dérive.

Exemple concret : le RGPD comme barrière juridique

Le RGPD est sans doute l’outil le plus puissant pour bloquer un crédit social en Europe.

Il interdit le traitement automatisé de données produisant des effets juridiques significatifs sans consentement explicite.

Il impose la transparence et la possibilité de contester toute décision automatisée.

Il permet d’infliger de lourdes amendes aux institutions ou entreprises qui violeraient ces règles.

Un crédit social généralisé serait donc immédiatement attaquable sur cette base.

un crédit social est illégal et incompatible avec l’Europe

Le crédit social imposé en Europe ne pourrait pas exister légalement. Il viole la Charte des droits fondamentaux, le RGPD, la CEDH et les traités internationaux. Au-delà de l’aspect juridique, il représente une menace directe pour la démocratie et les libertés individuelles.