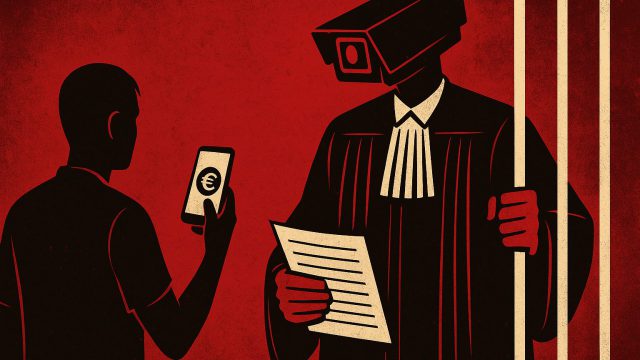

L’euro numérique est présenté comme une évolution moderne de la monnaie : rapide, sécurisée, numérique, et « complémentaire au cash ». Mais sous ce vernis technocratique se cache un outil potentiellement dangereux : un système monétaire centralisé, programmable et traçable, contrôlé directement par la Banque centrale européenne (BCE) et les États.

Il s’agit d’un basculement historique : l’argent devient un outil de gouvernance algorithmique, où l’utilisateur final n’a plus le contrôle de sa propriété monétaire. À ce stade, ce projet peut être juridiquement contesté, combattu, et ses auteurs mis en cause.

1. Qu’est-ce que l’euro numérique : un outil de pouvoir déguisé en innovation

L’euro numérique est une monnaie numérique de banque centrale (CBDC – Central Bank Digital Currency). Contrairement à l’argent liquide :

Il est programmable (il peut être désactivé, géolocalisé, ou rendu temporaire)

Il est centralisé (géré par la BCE, sans intermédiaires commerciaux)

Il est traçable (chaque transaction est enregistrée, analysable)

Il nécessite une identité numérique, sans laquelle aucun usage ne sera possible

En somme, l’euro numérique n’est pas une monnaie, c’est un instrument de contrôle comportemental et financier, incompatible avec les libertés individuelles garanties dans les sociétés démocratiques.

2. L’euro numérique viole plusieurs lois fondamentales en Europe

Voici une analyse des textes juridiques pouvant être utilisés pour stopper légalement le projet, ou poursuivre ses instigateurs en justice :

🔹 A. Le RGPD (Règlement général sur la protection des données)

Le RGPD, applicable à toute entité traitant des données personnelles dans l’UE, impose :

Le consentement libre, éclairé et spécifique

Le principe de minimisation (ne collecter que ce qui est strictement nécessaire)

Le droit à l’anonymat et à l’effacement

Or, l’euro numérique viole tous ces principes si les transactions ne sont pas anonymes. En cas de centralisation des données de paiement, la BCE et ses partenaires techniques peuvent être accusés de collecte abusive et traitement illicite.

🛑 Action possible : Plainte auprès de la CNIL, puis recours devant la Cour de justice de l’UE

🔹 B. La Charte des droits fondamentaux de l’UE

Article 7 – Respect de la vie privée et familiale

Article 8 – Protection des données personnelles

Article 16 – Liberté d’entreprise

Article 21 – Non-discrimination

Article 52 – Proportionnalité des restrictions aux libertés

L’euro numérique introduit une restriction disproportionnée des libertés individuelles : impossibilité d’utiliser des moyens anonymes de paiement, exclusion potentielle des personnes non connectées ou réticentes au numérique.

Toute politique monétaire qui rend impossible l’usage du cash ou impose la surveillance est inconstitutionnelle au regard des textes européens.

🛑 Action possible : QPC en France / Recours préjudiciel CJUE / Pétition au Parlement européen

🔹 C. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

Article 8 de la CEDH garantit la vie privée et la confidentialité des communications. Le suivi automatique des transactions via l’euro numérique peut être interprété comme une surveillance financière de masse, et donc une violation directe de cet article.

🛑 Action possible : Recours à la CEDH contre un État membre ou la BCE

🔹 D. Le Code pénal français (et ceux d’autres pays)

La mise en place volontaire d’un système visant à imposer un contrôle permanent sur la population pourrait être assimilée à des infractions pénales :

Atteinte à la vie privée (art. 226-1 à 226-4)

Abus de confiance (art. 314-1)

Abus de pouvoir ou discrimination par une autorité publique (art. 432-7)

Les décideurs et concepteurs qui mettent en œuvre un système de traçage financier sans fondement démocratique ou sans débat public peuvent être poursuivis à titre personnel.

🛑 Action possible : Plainte nominative contre les responsables politiques, directeurs de projets, dirigeants de la BCE, ou prestataires techniques complices

3. Qui peut être attaqué juridiquement ?

Voici les cibles possibles d’une plainte, assignation ou action collective :

✅ Les responsables politiques nationaux

(Ministres de l’Économie, députés, sénateurs ayant soutenu le projet sans évaluation d’impact ou consultation publique)

✅ Les gouverneurs des banques centrales nationales

(Par exemple : Banque de France, Banca d’Italia, etc.)

✅ La Banque centrale européenne (institution)

(En cas de déploiement sans mandat clair ou en contradiction avec les droits fondamentaux)

✅ Les concepteurs techniques

(Sociétés privées ayant développé les plateformes, sans garanties juridiques ni audits publics)

✅ Les autorités de supervision qui n’ont pas agi

(Exemple : la CNIL, si elle ne s’oppose pas à une collecte excessive de données)

4. Recours juridiques possibles pour les citoyens

Voici un tableau de synthèse des pistes d’action juridique concrètes :

| Type d’action | Base légale | Cible visée | Objet de la plainte |

|---|---|---|---|

| Plainte CNIL | RGPD | BCE, Banque de France, prestataires | Collecte illicite de données |

| Recours CJUE | Charte UE | BCE / Commission européenne | Atteinte aux libertés fondamentales |

| QPC / Conseil Constitutionnel | Constitution française | Gouvernement / législateurs | Discrimination et perte de liberté |

| CEDH | Article 8 CEDH | État ou BCE | Surveillance financière massive |

| Action collective | Droit civil / pénal | Toute entité impliquée | Préjudice économique, exclusion, abus |

Conclusion : Un projet dangereux, mais pas inévitable

L’euro numérique est une rupture politique avant d’être une innovation technologique. Il transforme la monnaie en outil de surveillance et de soumission, au mépris du droit et des libertés.

Mais il n’est pas trop tard. Les textes juridiques existent. Les recours sont possibles. Les responsabilités sont identifiables.

Saisir un avocat spécialisé en droit européen et données personnelles

Former des collectifs citoyens pour engager des actions judiciaires

Contacter la CNIL et les autorités de régulation

Faire pression sur les députés européens et nationaux

Refuser l’euro numérique dans toutes ses formes